Grundlagen schaffen für technische Innovationen zur Bewältigung des Energie- und Klimaproblems

Ein Bericht von Clelia Lindenberger, Leonie Mohr, Franziska Strauch und Paula Wiegand für den Leistungskurs Chemie der Jahrgangsstufe 11

Mitte März besuchten wir, der Leistungskurs Chemie der Jahrgangsstufe 11, das Fritz-Haber-Institut (FHI) der Max-Planck-Gesellschaft. Nicht weit von unserer Schule entfernt, trafen wir uns gemeinsam, an einem fast schon frühlingshaften Morgen, vor den Türen des FHIs am Dahlemer Wissenschaftscampus, wo wir direkt freundlich in Empfang genommen wurden.

Das FHI ist sehr international ausgerichtet. Verständigt wird sich hauptsächlich auf Englisch.

Hier kommen Wissenschaftler*innen aus aller Welt zusammen, um chemische Prozesse an Oberflächen bzw. Grenzflächen zu erforschen. Die Forschungstätigkeiten am FHI sind thematisch insgesamt in fünf Abteilungen gegliedert, die von vier Direktoren und einer Direktorin geleitet werden.

Zunächst hat uns Professor Gerard Meijer, Direktor der Abteilung Molekülphysik, die Geschichte des FHIs vorgestellt. Die entscheidende Idee, die zur Gründung dieses grundlagenorientierten Instituts und weiterer ähnlicher Kaiser-Wilhelm-Institute in Deutschland führte, stammte von Adolf von Harnack. Wir bekamen Fotos der Eröffnungszeremonie von vor über hundert Jahren zu sehen, als das Institut noch Teil der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) war. Als die KWG 1948 von der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) abgelöst wurde, war das FHI eine der wenigen Einrichtungen, die ihren ursprünglichen Namen behielt.

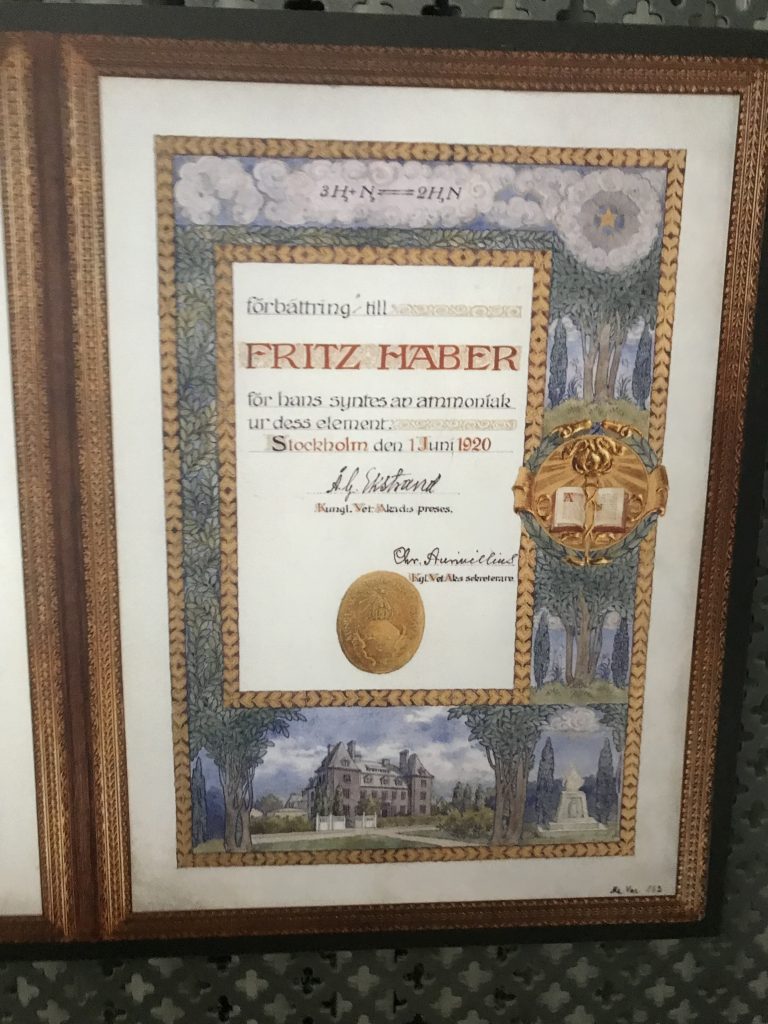

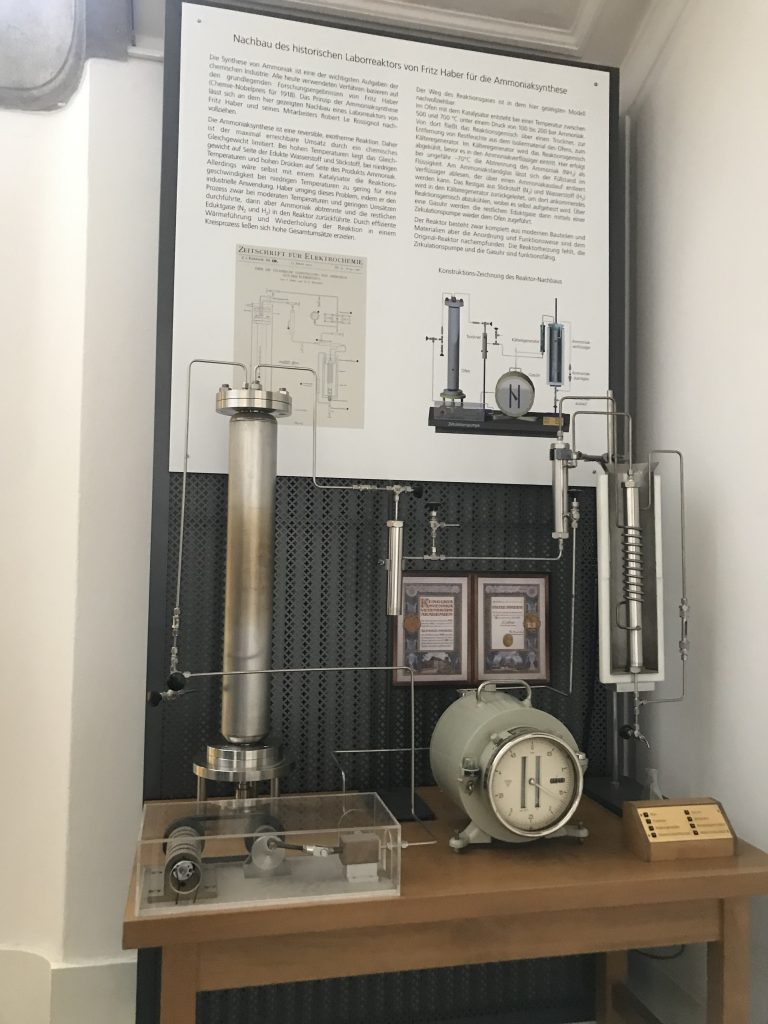

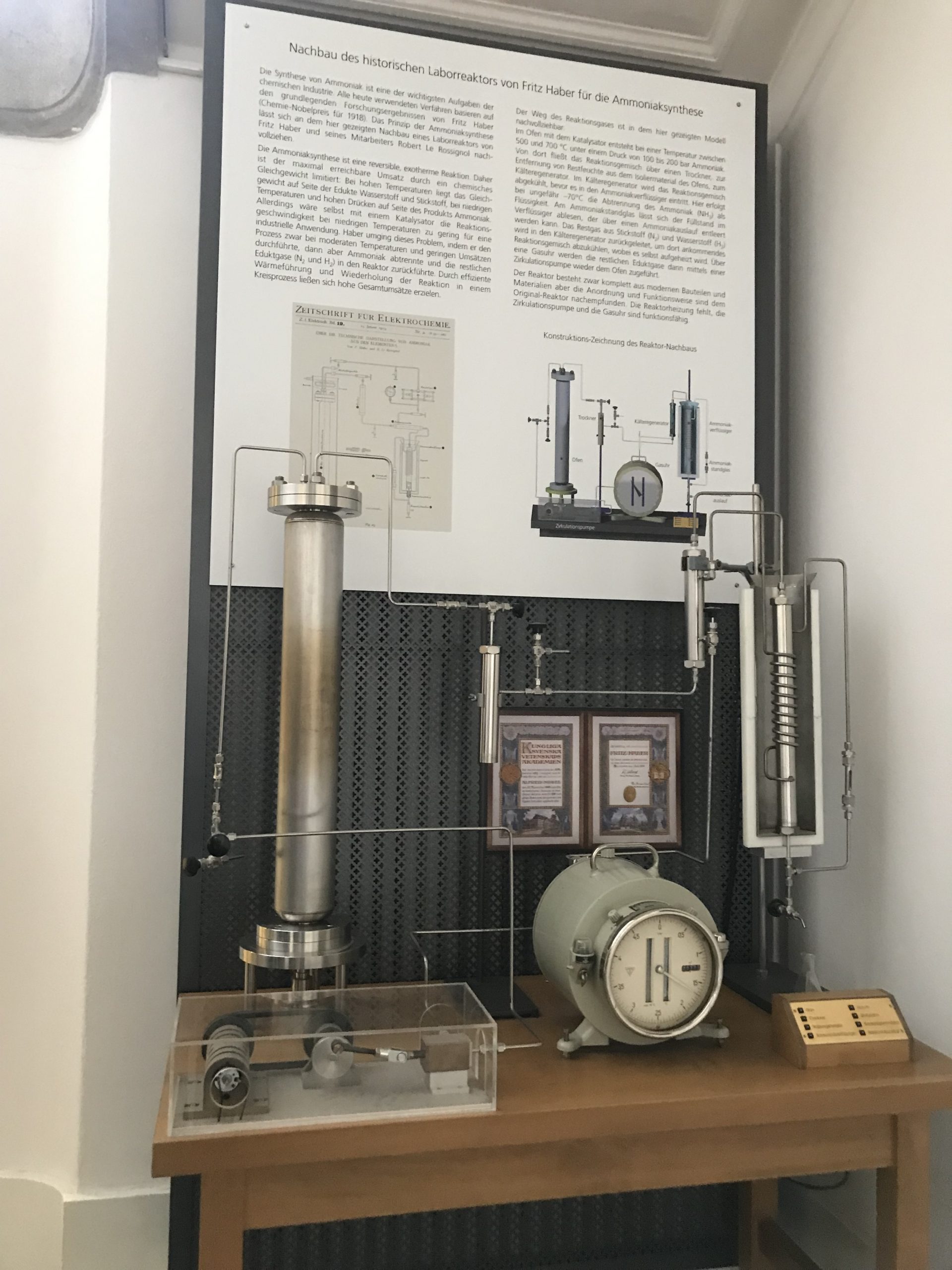

Das Institut trägt den Namen seines Gründungsdirektors, des 1919 mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Physikochemikers Fritz Haber. Ihm (und seinen Mitarbeitern) ist es gelungen, eine effiziente Synthese des Grundstoffes Ammoniak mit den wenig reaktiven Gasen Stickstoff und Wasserstoff zu entwickeln, bei der ein geeigneter Reaktionsbeschleuniger, d.h. ein Katalysator, entscheidend war. Haber hat somit viel zur Lösung des damals aufkommenden Welthungerproblems beigesteuert, denn der größte Teil des damals hergestellten Ammoniaks wurde zu Düngemitteln weiterverarbeitet. Jedoch sei die Namensgebung des Instituts nicht als einseitige Ehrung von Haber als genialer Wissenschaftler zu verstehen, denn sein Lebenslauf ist umstritten. Fritz Haber gilt nämlich auch als Pionier der Entwicklung chemischer Waffen. Wie uns im Verlaufe des Morgens später von der Pressereferentin des FHIs erklärt wurde, hätte auch der Suizid seiner ersten Ehefrau, Clara Immerwahr (der ersten deutschen Frau, die in Chemie promoviert wurde!), zu einer heute sehr kritischen Sicht auf Habers Werk und Leben geführt. Letztendlich soll der Name des FHI zum Nachdenken anregen und auch eine Mahnung für die eigene Zeit sein.

Anschließend berichtete Herr Meijer uns noch über seine wissenschaftlichen Tätigkeiten am Institut. Seine Abteilung beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Aufbau von Molekülen und generell mit molekularen Systemen. Hierfür werden neue experimentelle Methoden zu deren Charakterisierung entwickelt und genutzt.

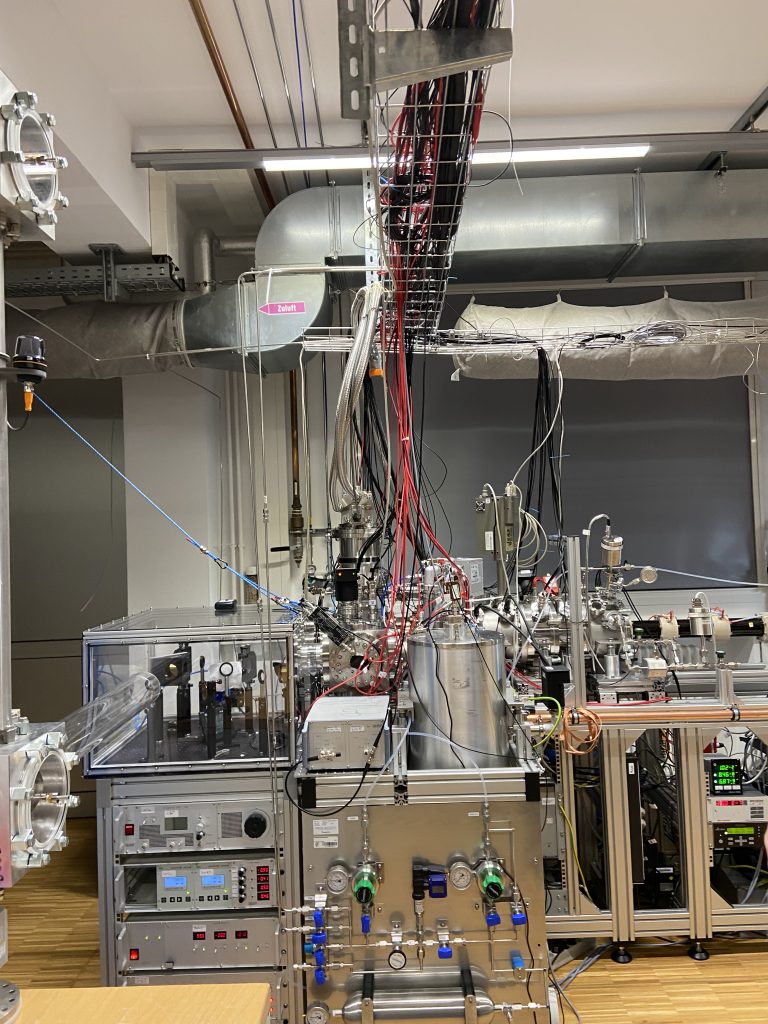

Weitere Wissenschaftler der Abteilung haben uns dann verschiedene experimentelle Ansätze genauer vorgestellt bzw. erläutert. Wir wurden anschließend durch die Labore geführt, die vielmehr an eine große Werkstatt erinnerten. Die Doktoranden müssen hier immer wieder ihre Geschicklichkeit beweisen, denn sie bauen selbst an komplexen Maschinen, um sie an die jeweiligen experimentellen Fragstellungen anzupassen. Diese Arbeit bezeichnen sie auch als “Lego-Technik für Erwachsene”. Zum Einsatz kommen dabei viele verschiedene Laser, deren Strahlung nicht ganz ungefährlich ist. Deswegen liegen die Laserquellen gut abgesichert in einem separaten Teil des Campus und werden gezielt über lange Strecken in die Labore geleitet. Der Aufwand, mit dem diese Infrastruktur betrieben wird, ist sehr hoch.

Des weiteren werden oft Massenspektrometer verwendet, um die Masse von verschiedenen Teilchen zu ermitteln. So können Aussagen über das Vorhandensein und die Menge von Teilchen mit bekannten Masse-zu-Ladungs-Verhältnissen gemacht werden. Durch bestimmte Modifikation, d.h. durch ein „Ion-mobility-Massenspektrometer“ (IMS-MS), können zudem auch gleich schwere Moleküle unterschiedlicher räumlicher Konformation in der Gasphase voneinander unterschieden werden.

Nach Einführung der Techniken wurden uns verschiedene Fragestellungen und Ergebnisse anhand von Postern erklärt. Sehr interessant war auch die Anekdote, dass das Edelgas Helium etwas über dem absoluten Nullpunkt (bei dem dann absolut keine Teilchenbewegung mehr stattfindet), noch immer nicht fest, sondern flüssig vorliegt.

Zurück im Bibliothekssaal wurde uns durch Dr. Blum die nächste Abteilung, die Physikalische Chemie, vorgestellt, die von ihm auch scherzend als Küchenchemie bezeichnet wird. Sie befasst sich nämlich unter anderem mit dem Übergangsbereich zwischen Wasser und Luft, der sogenannten Grenzfläche des Wassers. Dieser Forschungsgegenstand spielt allerdings über dien Kochtopf hinaus eine große Rolle, wie uns mittels einer anschaulichen Präsentation vor Augen geführt wurde. Die Ozeane nehmen den Großteil der Fläche unseres Planeten ein und binden auch ein Drittel der CO2-Emissionen. Bei den unverhältnismäßig großen Mengen an emittiertem CO2 ist es kein Wunder, dass die Ozeane etwas saurer werden, was bekannte Folgen wie das Korallensterben mit sich bringt. Eine beachtliche Menge Wasser befindet sich aber auch in der Luft. Wenn man diese Menge als Fläche ausbreiten würde, die zweieinhalb Zentimeter dick ist, so wäre diese (virtuelle) Oberfläche mit 1011 km2 sogar größer als die der Ozeane. Die Grenzflächen, die am FHI modellhaft untersucht werden, umfassen jedoch bloß eine Höhe von ein bis zwei Nanometern – also ein Zehntausendstel der Dicke eines Haares!

Wie sieht diese Grenzfläche aus, was geht darin vor? Halten sich größere Ionen von gelösten Salzen eher weiter oben auf, wie einmal vermutet wurde, oder gibt es z.B. unterschiedliche Tendenzen je nach Ladungsvorzeichen der Ionen?

Um diese Fragen zu klären oder sich zumindest ihrer Lösung anzunähern, kommen wieder Laser zum Einsatz. Solche Experimente werden zum Teil in Berlin an der Röntgenquelle Bessy 2 des Helmholtz-Zentrums durchgeführt. Dafür reist das Forschungsteam aber auch zur Röntgenquelle Petra in Hamburg oder ins Ausland. Bei diesen Experimenten bedient man sich u.a. der (Röntgen-) Photoelektronenspektroskopie, um die Bindungen zwischen Teilchen genauer zu bestimmen. Hierbei werden Proben Röntgenstrahlung ausgesetzt, also Strahlen mit einer Frequenz von bis zu 3×1019 Hertz. Die Strahlung wird von Analyt-Molekül absorbiert und seine Elektronen begeben sich auf ein höheres Energieniveau. Mit Hilfe der Photonenenergie der Strahlung und der gemessenen Energie der angeregten Elektronen können anschließend Aussagen über die chemische Zusammensetzung von Oberflächen gemacht werden.

Neben der Photoelektronenspektroskopie wurde uns auch eine weitere Methode vorgestellt, bei der insbesondere Infrarotstrahlen sowie sichtbares Licht verwendet werden. Die sogenannte Schwingungs- bzw. Vibrationsspektroskopie basiert auf zwei verschiedenen Strahlen, die auf die Probe geleitet werden und in Form einer bestimmten Strahlung wieder zurückgeworfen werden. Diese weist dann eine sogenannte Summenfrequenz auf. Diese Methode macht sich also die verschiedenen Schwingungen der Molekülbindungen als Reaktion auf anregende, aber eher niederenergetische Strahlung zunutze. Einen dafür verwendeten Laser, der übrigens immer angeschaltet bleibt, um die Versuchsbedingungen mit der nötigen Präzision konstant zu halten, konnten wir im Keller des Instituts in Aktion sehen. Auf Englisch wurde uns erklärt wie die Laserstrahlen nach verschiedenen Frequenzen aufgeteilt, auf die Probe geleitet, und die Messwerte als Diagramm aufgezeichnet werden können. Sauberes Arbeiten ist ein absolutes Muss für diese Art von Experimenten – erst nachdem wir uns blaue Überzüge über die Schuhe gestreift hatten, konnten wir den Versuchsraum betreten.

Insgesamt haben wir in dieser Abteilung gelernt, dass es sehr aufwendig und komplex ist, solche Experimente kontrolliert durchzuführen, weil zum Beispiel eine bestimmte Temperatur entscheidend ist und viele technische Kleinigkeiten einen Unterschied machen können. Unter anderem muss die Messung genau auf die praktisch zweidimensionale Grenz- bzw. Oberfläche des Wassers beschränkt sein, da diese sich deutlich anders verhält als das weitaus homogenere dreidimensionale Volumen darunter. So ist die Oberflächen-Zone des Wassers bei Ionen unterschiedlich beliebt, was damit zusammenhängt, dass die Bildung von Wassermolekül- bzw. Hydrathüllen nicht mehr möglich ist, da sich die Wassermoleküle nicht mehr ohne Weiteres um andere Teilchen wie die Natrium- oder Chlorid-Ionen des Kochsalzes herumgruppieren können.

Unser Eindruck von dieser Abteilung war wieder von vielen komplexen Experimenten geprägt und wir hätten gerne noch einige Zusammenhänge genauer erfragt. Doch warteten noch zwei weitere Abteilungen mit neuem Wissen auf uns.

Als vorletzten Vortrag erhielten wir eine Einführung in das Department „Theorie“ von Abteilungsleiter Professor Karsten Reuter persönlich, betitelt als „Solar Fuels for Sustainable Energy Systems: Chemistry for Future“ (Solare Kraftstoffe für nachhaltige Energiesysteme: Chemie für die Zukunft). Wie schon im Namen abzusehen, ging es vor allem um die Energiewende.

Zur Einführung in das Thema bekamen wir von Herrn Reuter einige Fakten zum Klimawandel,

vor allem zu CO2-Emissionen präsentiert. Diese Emissionen steigen seit der Industrialisierung, weshalb Alexander von Humboldt schon 1844 warnte, dass der Klimawandel menschengemacht sei. Diese Aussage schockierte uns merklich, denn man muss bedenken: das war vor 179 Jahren!

Auch eine skizzierte Erläuterung unseres noch weitgehend betriebenen Fossilien-basierten Energiesystems, in dem Biomasse und Fossilien für Hitze, Elektrizität und Mobilität genutzt werden, und der Fakt, dass der Primärenergieverbrauch 2020 bei ca. 1,8 Milliarden Liter Öl pro Stunde lag, war besorgniserregend. Eigentlich müssten wir bis 2100 nicht nur CO2-neutral, sondern sogar CO2-negativ werden, um einer drohenden Klimakatastrophe zu entgehen.

Laut Herrn Reuter sei die Energiewende allerdings kompliziert zu kommunizieren, und dass sich viele Menschen außerhalb der Wissenschaften wie auch Politiker/innen lediglich auf grobe Ausschnitte von wissenschaftlichen Modellen einlassen (können). Folglich sei unsere derzeitige Klimapolitik „ein Anfang“, sie müsse aber weiterentwickelt werden. Hier ist also die intensive Kommunikation der Wissenschaft mit weiteren Akteuren von wichtiger Bedeutung, um gesellschaftliche Fortschritte zu erzielen.

Anschließend ging es um Energiegewinnung und Kraftstoffe. Die am meisten hierfür genutzten Elemente seien Wasserstoff (H2), Sauerstoff (O2), Kohlenstoff (C), die man unter anderem in fossilen Brennstoffen findet, und selten auch Stickstoff (N2). Nach einer Diskussion der verschiedenen Möglichkeiten wie die Nutzung von Wasserstoff zeigte uns Herr Reuter ein Diagramm, bei dem die volumetrische Energiedichte (Energie pro Volumen) in Abhängigkeit von der gravimetrischen Energiedichte (Energie pro Gewicht) dargestellt war. Der ideale Kraftstoff würde auf beiden Achsen möglichst gleiche und auch hohe Werte aufweisen. Wasserstoff hätte zwar ähnliche Werte auf beiden Achsen, dieses Gas würde aber aus zu kleinen bzw. zu leichten Teilchen (und zu viel „leerem Raum dazwischen“) bestehen, und wäre deswegen möglicherweise schwierig global zu skalieren.

Interessanterweise lernten wir im Vortrag, dass wie zu Zeiten Fritz Habers auch für unser heutiges zentrales Problem – das Energie- bzw. Klimaproblem – der Einsatz von Katalysatoren entscheidend zur Lösung beitragen kann. Katalysatoren beschleunigen gewünschte chemische Prozesse und senken die bei den Reaktionen benötigten Aktivierungsenergien, was Kosten enorm reduziert. Ein praktisches Hindernis wäre jedoch, dass wir derzeit nicht genügend Katalysatoren, wie zum Beispiel Übergangsmetalle, zur Verfügung haben.

Ein von Herrn Reuter diskutierter allgemeiner Lösungsansatz bestand darin, Energiequellen wie die Sonne oder den Wind mittels effizienter Katalyse in synthetische Kraftstoffe umzuwandeln, die einfacher zu transportieren und für den Verkehr leichter zu nutzen wären. Zudem sollte man anfangen, bei allen Lösungsansätzen in geschlossenen Kreisläufen zu denken.

Danach zeigte Herr Reuter uns Probleme auf, die es derzeit im Bereich der erneuerbaren Energiewirtschaft gäbe. Weltweit werden derzeit lediglich 7% der nutzbaren Energie erneuerbar produziert (in Deutschland auch nur 8%!). Diese Zahlen waren dann Anlass für eine ausführliche Diskussion.

Beim letzten Teil des Vortrags ging es wieder mehr um grundlegende Prozesse. Zum Beispiel erklärte uns Herr Reuter, dass Chemie aus seiner Sicht eines Physikers im Grunde angewandte Quantenmechanik wäre, und man zum Rechnen sehr leistungsfähige Computer bräuchte. Mit solchen Computern könnte man katalytische Aktivitäten gut modellieren bzw. chemische Reaktionen an Oberflächen simulieren, trotzdem könnte man mit Experimenten immer noch „genauer reinschauen“. Er betonte, dass die Modellierungen immer besser und genauer würden. Zum Beispiel hätte man herausgefunden, dass sich Kupfer bei seiner Oxidationsreaktion umbaut und der Reaktionsverlauf viel komplizierter sei, als man zuvor gedacht hätte.

Die letzte Abteilung, welche wir kennenlernen durften, trug den Namen „Interface Science Department“, kurz ISC, weswegen es keine große Überraschung war, dass hier feste Oberflächen von Katalysatoren genauer unter die Lupe oder vielmehr den Sensor genommen werden. Mit dem Sensor werden Katalysatoroberflächen betrachtet, und zwar – anders als bei einem gängigen Licht-Mikroskop – über den Weg des Tastens. Noch viel erstaunlicher als diese Art der Methodik war das Ausmaß, in welchem die Form, Größe und Oberfläche der Katalysatoren die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion beeinflussen können.

Bezugnehmend auf den Theorievortrag von Herrn Reutter, der uns ja die geschlossenen Denkkreise ans Herz legte, erfuhren wir nun, das es sinnvoll wäre, Kohlenstoffdioxid (CO2) in Form von energiereichen Kohlenwasserstoffmolekülen weiterzuverwenden. Der Reaktionsvorgang, der das ermöglicht, schließt direkt an das Haber-Bosch-Verfahren der Ammoniaksynthese an. Hier kommen erneut Katalysatoren ins Spiel, um die Reaktionsgeschwindigkeiten erheblich zu erhöhen, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Interessanterweise brachte die elektrolytische Reaktion von CO2 zu Ethanol an einer Kupferelektrode unerwartete Erkenntnisse ans Licht. Durch die Kombination von Kupferiodid mit speziellen Strukturen auf der Kupferoberfläche entsteht ein synergistischer Effekt, der die Produktion von Ethanol begünstigt. In dieser Abteilung lag das Hauptaugenmerk nun darauf, wie sich Moleküle an einer Elektrode positionieren. Dazu wurden die individuelle Struktur und die dynamischen Prozesse innerhalb der Elektroden untersucht. So lassen sich dann zum Beispiel Elemente bzw. Moleküle identifizieren, die die gewünschte chemische Reaktion besonders vorantreiben.

Uns hat die Exkursion sehr gut gefallen. Wir hätten zum Beispiel nicht gedacht, dass am FHI an so vielen unterschiedlichen, spannenden Projekten für unsere Zukunft gearbeitet wird, die doch alle untereinander zusammenhängen. Wir hoffen, dass auch die folgenden Chemie-LKs die Chance erhalten werden, eine Exkursion ans Fritz-Haber-Institut zu machen. Denn selbst wenn die dortigen hochkomplexen Experimente vordergründig zunächst eher wenig mit dem experimentellen Unterrichtsstoff der Oberstufe zu tun zu haben scheinen, ist es äußerst spannend, aktuelle Forschung direkt zu erleben und von den Forschenden direkt erklärt zu bekommen – und somit Ideen und Anregungen für die eigene Zukunft zu entwickeln.